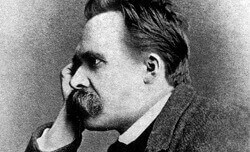

كلما عاد القارئ إلى كتابات نيتشه الأولى، برز “مولد التراجيديا” لا كدراسة جافة عن الفن الإغريقي، بل كمرآة لحيرة فيلسوف شاب أمام نصوصه الملتبسة وبوابة إلى تمرّده المبكر على العقلانية الغربية. هناك يتجلى الصراع بين “الأبولوني”، رمز النظام والعقل والجمال، وبين “الديونيسي”، صورة النشوة والفوضى والغرائز. ومن رحم هذا التوتر ولدت التراجيديا التي منحت الإغريق سر عظمتهم، قبل أن يأتي سقراط معلنا أن المعرفة وحدها تقود إلى الخير، فاختل التوازن وبدأ أفول الفن وصعود الإنسان الحديث عقلانيا باردا خاليا من الروح.

ومع ذلك، عاد نيتشه بعد سنوات إلى كتابه الأول في لحظة نقد ذاتي، معترفا باندفاعه وتأثره بفاغنر وشوبنهاور، من دون أن يتراجع عن جوهر فكرته: أن الحياة بلا فن لا تطاق، وأن الفن ليس زينة للعقل، بل قوة روحية توقظ وتفتح أفقا جديدا للوجود.

ثم جاء “هكذا تكلم زرادشت”، حيث لم يعد السؤال عن أصل الفن، بل عن مصير الإنسان ذاته. هناك أطلق نيتشه صرخته الشهيرة: “مات الإله”. لم تكن نزوة إلحادية، بل توصيفا لفراغ حضاري فقد مرجعياته، ودعوة للإنسان كي يبتكر قيمه ويتحمل مسؤوليته كاملة.

من منظور إسلامي، يمكن قراءة هذه الصرخة كتعبير عن انهيار المرجعية الدينية في الغرب، لا كحقيقة كونية. فالله في العقيدة الإسلامية حي قيوم، لا يغيب عن الكون ولا عن الإنسان. ومع ذلك، فإن دعوة نيتشه للفرد كي يتحمل مسؤوليته تلتقي مع مبدأ الاستخلاف حيث يُسأل المرء عن كل فعل صغير أو كبير. بل إن فكرة “العود الأبدي” التي تدعو الإنسان لأن يعيش كأن حياته ستتكرر بلا نهاية، تستحضر مفهوم “المعاد” في الإسلام، حيث يُعرض شريط الحياة كاملا يوم الحساب.

حتى صراع “الأبولوني” و”الديونيسي” يجد صداه في الرؤية الإسلامية التي تقيم التوازن بين العقل والقلب، بين النظام والروح. غير أن القرآن حين قال: ﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ * أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ﴾ كان يقصد أولا العدل الذي به ينتظم الكون وتستقيم حياة البشر. لكن هذا الميزان القرآني، بمعناه الشامل، يمكن أن يُقرأ أيضا كوجه آخر لذلك التوازن الذي كان نيتشه يبحث عنه وسط ظلام حضارته: ميزان يربط بين انتظام العالم الخارجي وانسجام العالم الداخلي، بين العقل المنظم والروح المبدعة.

كما أن لغة زرادشت، بما فيها من إيقاع خطابي وأسلوب إنشائي، تكشف أن نيتشه، رغم تمرده على الدين، كان يكتب بروح الباحث عن المقدس. لذلك ظل كتابه ملهما للشعراء والفنانين، ومحيرا للفلاسفة الذين اعتادوا لغة البرهان الجاف.

إن رحلة نيتشه من “مولد التراجيديا” إلى “زرادشت” بدت كتراجيديا كبرى بحد ذاتها: مأساة حضارة فقدت يقينها، وصوت فيلسوف يقف وحيدا أمام العدم. لكنه، وهو يؤكد أن الإنسان مدعو للإبداع ظل يفتش عن نور لم يجده. أما الإسلام فيفتح أفقا يتجاوز العدم إلى معنى أرحب، حيث يصبح الإنسان خليفة في الأرض، مسؤولا عن إعمارها بالعدل والرحمة، لا مجرد عابر في طريق مجهول.

إلى اللقاء